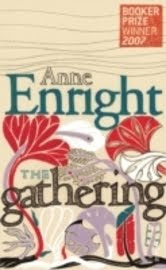

Anne Enright

Desse-se o caso deste volume ser aberto por um bibliófilo que só decide ler um livro se o seu início for bom, e o teste seria passado com distinção. Porque o primeiro parágrafo de ‘Corpo Presente’ não é apenas bom, é genial: “Gostaria de contar o que aconteceu na casa da minha avó no Verão em que eu tinha oito ou nove anos, mas não tenho a certeza que tenha realmente acontecido. Preciso de testemunhar um acontecimento incerto. Sinto-a enraivecida dentro de mim – esta coisa que pode não ter acontecido.”

São apenas cinco linhas, mas com elas Anne Enright (n. 1962) mostra logo ao que vem – um romance misterioso e perturbador, cheio de culpa e morte por dentro, muito bem escrito e com tantas certezas quantas há na previsão do sítio onde um trovão vai cair. Ou seja, nenhumas.

‘Corpo Presente’, quarto romance, foi o título vencedor do último Man Booker Prize, e foi parar às mãos da irlandesa Enright (estreante nas nomeações) quando muita gente esperava que fosse para Lloyd Jones (com ‘Mr. Pip’) ou Ian McEwan (‘Na Praia de Chesil’). E não se pode dizer que a autora não tenha avisado os seus leitores quando, ao receber o prémio, declarou à BBC: “Se o que procuram é um livro feliz, que os anime, então não aconselho a leitura do meu."

É a história de uma família, os Hegarty, mas não há almoços de domingo nem serões em volta da lareira a olhar para fotografias antigas. Pelo contrário. A única vez em que se juntam todos os membros deste clã irlandês é ... num funeral.

Veronica é a narradora, é quem não sabe se aconteceu ou não a coisa terrível que poderá estar relacionada com o suicídio do seu irmão Liam. No início vamos encontrá-la no presente, mas depois todo o livro é uma sucessão de analepses e prolepses, desde o reconhecimento do corpo do irmão, em Brighton, ao ano em que os dois tinham oito e nove anos de idade e foram viver para casa da avó.

“Nem sempre gostamos das pessoas que amamos – nem sempre podemos fazer essa escolha”, é apenas um dos vários aforismos em que nos detemos. Há outros sobre a morte e sobre a memória. Todos denunciam a complicada relação da narradora com a família: a ausência de relação com a mãe, “uma pessoa tão vaga que é possível que nem ela própria se consiga ver”; e o enorme sentimento de culpa para com o irmão, perdido no meio dos outros 11 irmãos e que nunca conseguiu ter o seu final feliz, como ela. Até por isso Veronica se sente culpada: por ter “casa bonita”, marido empreendedor e duas encantadoras filhas. E é cada vez mais cheia de fantasmas e dúvidas que se vai afastando do presente e que o livro se vai tornando mais negro, poético e contemplativo.

Podemos amar quem nunca escolhermos amar e podemos amar quem odiamos, é uma das mensagens. No fim, se houver uma conclusão, é a de que o amor é estúpido. Estúpido, ilógico, cansativo e desgastante. E inútil, porque a morte é ainda mais estúpida mas acontece.

«Lembranças de um acontecimento marcante , no passado, assombram Verónica , que tem "flashes" reais e imaginários violentos, associados a um episódio de abuso sexual. Existe uma agressividade, crueza e originalidade na história e no modo como esta nos é contada que se tornam comoventes, misturadas com a ironia com que narradora fala dos seus oito irmãos, nenhum deles "vulgar". O afecto transforma-se em raiva e esta em afectos em segundos.»

Teresa D’Ornellas

«Um romance admirável.»

Times Literary Supplement

«Extremamente comovente, agarra-nos e abana-nos. Compulsivo, ousado, conciso e dilacerante. Veronica Hegarty é a criação mais espantosa de Anne Enright, tão perfeitamente tornada real que as palavras se fundem em imagens e estados de espírito.»

The Scotsman

«Este romance é o produto de uma inteligência notável.»

The Guardian

«Uma reflexão poética sobre a memória e os laços que unem três gerações de uma família irlandesa. Onírica, sábia. […] Anne Enright é única.»

Kirkus Reviews

Fonte: Ana Dias Ferreira

Sem comentários:

Enviar um comentário